为民族文化精神(shén)的表象,世界各国(guó)各民族(zú)的电影都呈现出鲜(xiān)明独(dú)特的(de)风格特(tè)色(sè)。

美(měi)国电影(yǐng)从骨子里(lǐ)讲求娱乐(lè)性,遵循(xún)的是商业化的原则(zé),并且不会忘(wàng)记宣扬美国精神与美国的价值观(guān)。

欧洲电影则有艺术电影的传统,节(jiē)奏舒缓而有沉思气质(zhì),凝重厚实而(ér)富于哲理,现代主义的风格(gé)化、表(biǎo)意性与扭曲变形的(de)银幕空间造型,资产阶(jiē)级的(de)不成熟与软弱等等,都具有耐人(rén)寻味的(de)独特性(xìng)。

当然,从全球电影格局来看,还(hái)有中国电(diàn)影、日本电影、印度电影、伊朗(lǎng)电(diàn)影(yǐng)、韩(hán)国电影等多个国家富有自身(shēn)特色的电(diàn)影(yǐng)。

其(qí)中,中国电(diàn)影(yǐng)是以自(zì)己古老悠久的中华美学特征与文化价(jià)值观见长,并以(yǐ)强大的包容能力吸收了美国电影、欧洲电影和其他民(mín)族电影的所长,正迅速崛起于国际影坛。

电影艺术既具有世界性特征,也具有国家意识形态价值,所以,电影就成为一种比其他艺(yì)术更能反映(yìng)一个民族精神的媒(méi)介。

电影在它发明的(de)第二年就进入中国,而(ér)且(qiě)被中国(guó)人(rén)称为(wéi)“西洋影戏” ,与(yǔ)本(běn)土古老的皮影“灯(dēng)影戏”相区别。

由于中国电影诞生于中华民族被外(wài)犯敌寇(kòu)蹂躏的上(shàng)个世纪初期,自然以民族(zú)灾难、民族苦难历程、民族斗争与解(jiě)放的叙(xù)述形(xíng)成国家电影史。

这(zhè)样,中国经常(cháng)被作为一个明显有别于(yú)好莱坞电影(yǐng)与欧洲电影的例证来支(zhī)持某些(xiē)特(tè)定(dìng)的电影理论。

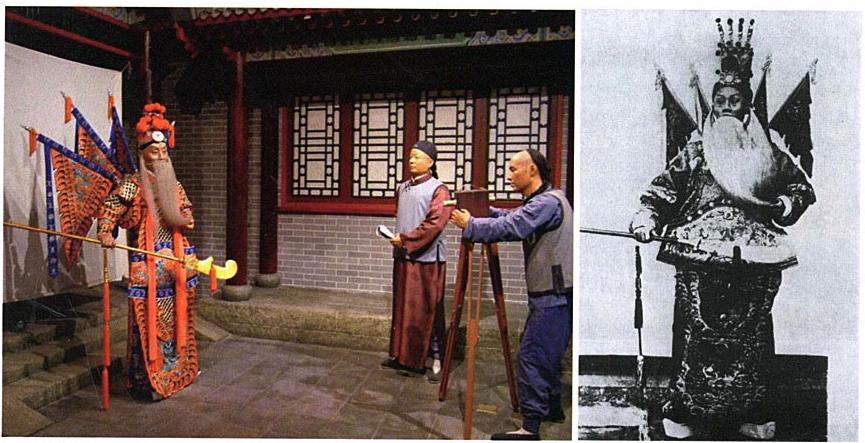

《定(dìng)军山》剧(jù)照(zhào)

我们再来回顾最近二、三十年(nián)中国电影在国外,特别是(shì)在欧美地区传播与接受(shòu)的情况,大致有(yǒu)两类电影较(jiào)受欢迎。

一类是政治符号(hào)比较弱的武(wǔ)侠片、功夫(fū)片,像李安(ān)的《卧虎藏龙》 ,以及(jí)李(lǐ)连杰、成龙主演的电影;一类是面向中(zhōng)国历史与现实的带有(yǒu)社会符号意义的第五代、第(dì)六代(dài)导(dǎo)演的电影。

这几年(nián),随着中国对外开(kāi)放与经济的强劲发展,随着(zhe)中国(guó)电影市场的(de)快(kuài)速(sù)增长与电影生(shēng)产的多元化(huà)格(gé)局,中国电(diàn)影的概念与界定也很繁杂而混乱(luàn),“民族(zú)电影”“华语电影”“华(huá)语语系电影”“跨国(guó)中国电影”“合拍华(huá)语(yǔ)电影”“华(huá)莱坞电影”“第三极电(diàn)影”“中国(guó)电影(yǐng)新力量”等等(děng),不一而足(zú)。

这一切,都体现了(le)中国电影学派界定、建构,规范并(bìng)丰富其样式形态与美(měi)学特征的紧迫性与重(chóng)要性。我们应该站在新时代(dài)中国(guó)电影历史发展的大道上,目光(guāng)聚焦在一个历史与现实相互交汇、创作与理论相互融通的目标(biāo)——中国(guó)电(diàn)影学(xué)派的建构。

这也意味着,我们(men)应努力建构一(yī)种思想导向正确,在艺(yì)术创作(zuò)上具有时代性,在(zài)价值取(qǔ)向上具有通约性,在商业类型上具有兼容(róng)性,在(zài)文(wén)化精神(shén)上具(jù)有国际性的主流电(diàn)影(yǐng),建构一种具有(yǒu)中国精神、中国价值(zhí)、中国(guó)气概、中国风(fēng)格(gé)的电(diàn)影话(huà)语体系,从而为中国电影艺术创作提供(gòng)可以互映互动的参照系,为电影艺术理论提供不同以往(wǎng)的阐(chǎn)释维(wéi)度与评价标准。

贾樟柯的电影,恰恰为中国电影学派的界定与建构,提供(gòng)了很好的文本范式。

贾(jiǎ)樟(zhāng)柯的(de)作品,是伴随(suí)着中国改革开放40年(nián)成(chéng)长起来的,是充分吸收中国百年(nián)发(fā)展成(chéng)果与世(shì)界电影(yǐng)精华(huá)而形成的中国电(diàn)影,可以说,它是中国电影百年历程(chéng)特别是改革开放40年(nián)发展的缩影与结果,具有中国电影(yǐng)学派典型的生成史特征。

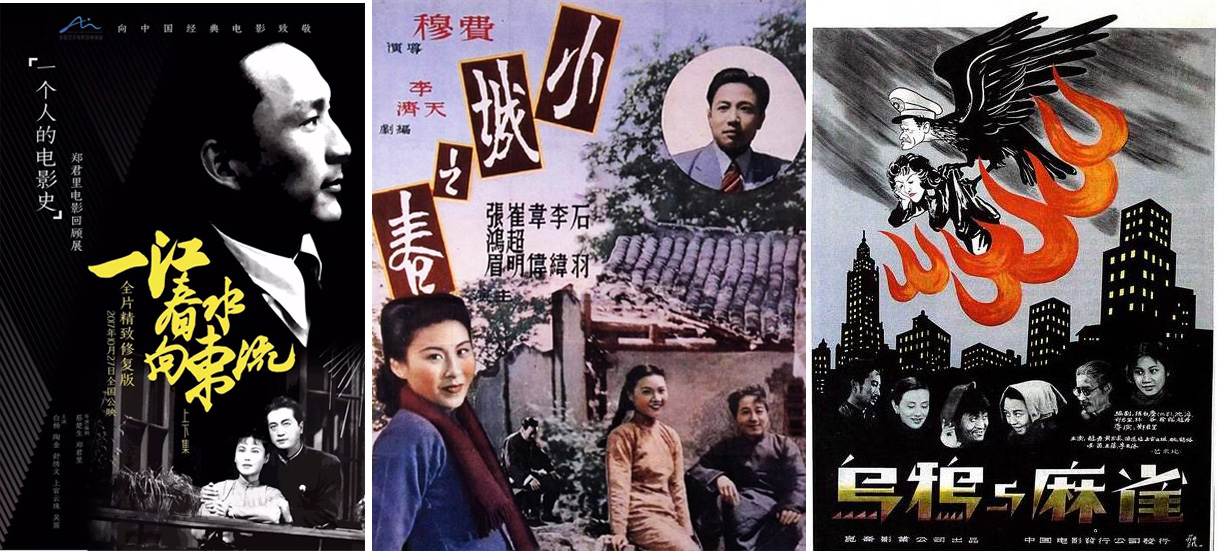

它的电影文脉正是来(lái)源于中国早期上海(hǎi)电影《一江春(chūn)水(shuǐ)向(xiàng)东(dōng)流(liú)》、《小城(chéng)之(zhī)春》和《乌鸦(yā)与(yǔ)麻雀(què)》等(děng)。

《一江春水向(xiàng)东流》、《小(xiǎo)城之春(chūn)》、《乌鸦与麻(má)雀》海报(bào)

这些民族化特色浓郁的、充满中华忧(yōu)伤(shāng)诗意美学的电(diàn)影,一直(zhí)在以“潜(qián)在文本”的(de)方式影响(xiǎng)着贾樟柯的电(diàn)影发展与走向(xiàng)。

同样,如同中(zhōng)国(guó)电(diàn)影从诞(dàn)生(shēng)开始就具有国际(jì)性的(de)特点,贾樟(zhāng)柯的电影从一(yī)开始也是站在意大利现实(shí)主义电影、巴赞纪(jì)实美学、日本小津安二郎电影等世界电影巨人的肩(jiān)膀上发展(zhǎn)起(qǐ)来的。

这(zhè)些充(chōng)满现(xiàn)实主义创作精神与人道(dào)主义关爱情(qíng)怀的电影,也(yě)是一(yī)直以“潜在精神(shén)”的力量影(yǐng)响(xiǎng)着贾樟柯(kē)电影世(shì)界的书写方法。

《小(xiǎo)武》海(hǎi)报

实际上,中国电(diàn)影(yǐng)学派(pài)也就是这样生成、发展(zhǎn)与成熟起来的。所以(yǐ),从贾(jiǎ)樟柯的(de)电(diàn)影可以反映(yìng)出中国电影学派的艺术形态与样式形态:

强烈的现实主义创(chuàng)作(zuò)精(jīng)神。贾樟柯的电影(yǐng)在中(zhōng)国当代电影史上是(shì)一个独特而神奇的存在,他自始至终都在以独特(tè)的观(guān)察视角、饱(bǎo)满(mǎn)的生命体悟和精致的(de)影像视(shì)听语言,为(wéi)世界电影贡献出独(dú)特的(de)中国电(diàn)影学(xué)派样本。

他的作品都具(jù)备艺(yì)术电影的人文精神(shén),电影文学化的传统,细(xì)腻饱满的人生经验。浸(jìn)透着中国(guó)的地域特色、故乡印记、风土人情与(yǔ)当下现实。他的电影总(zǒng)是以强烈的(de)现实主义创作精(jīng)神,“当代人应该(gāi)讲当(dāng)代事” ,用自己的镜头和(hé)执(zhí)念试图真实地(dì)反(fǎn)映这个(gè)世界,与时代同频共振,记录(lù)社会、心系中国。

因此,他的电影既拥有西方观众能(néng)够看得懂的艺术电影的视听语言,又饱含每(měi)个当代中国人都心(xīn)领神会的生活细节和人(rén)生感触,是当(dāng)代中国文化最(zuì)为集中的(de)典型代表,自(zì)然也就成为中国电影(yǐng)学派最(zuì)具典范(fàn)性的表意文本。

对(duì)中(zhōng)国人、中国现实变化充(chōng)满持久的关(guān)注和表达的(de)愿望。贾樟柯的电影有(yǒu)着强烈的(de)中国时代感,他不是面对大(dà)人(rén)物、大城市、大事件,而(ér)是(shì)面对普(pǔ)通的中国(guó)人(rén),面对(duì)小城镇(zhèn)里的小人物。

我们从(cóng)《三(sān)峡好人》《世界》这样(yàng)的(de)电影中,看到的(de)却是那些实实在在的普通中国(guó)人在全(quán)球(qiú)大移(yí)民与社(shè)会大变(biàn)动中的现实遭遇(yù)与艰难选择。所以,通过这些普通小人(rén)物的奇(qí)遇(yù)与故事,可以照见我们每一个观众自己。

《江湖儿女》更(gèng)是中国近十年时代变化与人心较量(liàng)的大集合,是贾樟(zhāng)柯自己多种(zhǒng)电影情(qíng)节的艺术整合(hé),构筑成了一个强大(dà)的“贾(jiǎ)樟柯(kē)宇(yǔ)宙” 。贾樟柯电影的(de)独特价值,就在于他用影(yǐng)像小人物的(de)视角记录了中国(guó)与中国人在(zài)这二十多年(nián)中的深刻变化。

他总是以一个大的(de)中国社会(huì)历史变化或运动作为背景或参照,尽力真实地(dì)记录在(zài)时(shí)代的(de)每一个重要关节口作为(wéi)普通中国人(rén)、城乡边缘人承担这个社会(huì)变化的(de)结果(guǒ)。这(zhè)能够对中国电影(yǐng)学(xué)派的建构与发展具有一定的引导(dǎo)与启发作用。

中国人日常生活经验与生存状态的真(zhēn)实(shí)再现。马(mǎ)克思的科学判断(duàn)告(gào)诉我们:“人的本质是他所有社会关系的总和。 ”贾樟(zhāng)柯的电影,善于把(bǎ)人放在具(jù)体而实在的生活中,放在驳杂而琐碎的生活中,去(qù)再现人的日常生活状态,展现中国人独(dú)特而庸常的生活(huó)经验。

他善于从“人(rén)”的际(jì)遇这个视角入手,选择了城乡交叉地带作为表现对象,来折射(shè)这整个时代和社会(huì)的变(biàn)化,以一种时(shí)间流逝的法则来完(wán)成对(duì)中国人精神变化的(de)史诗叙事,复原(yuán)了大时(shí)代变迁(qiān)的轨迹与个体(tǐ)生命在时代浪(làng)潮中起(qǐ)伏转折的(de)原(yuán)貌。

他(tā)的电影都很好地再现了现实(shí)生活本身(shēn)的混沌、迷蒙和多层语义空间并置(zhì)的暧昧(mèi)性,充分显现(xiàn)了(le)贾樟(zhāng)柯调用电影艺(yì)术影音媒介进行最具(jù)暧昧性(xìng)与复杂性表(biǎo)意的创作才华,让世人领略到了中(zhōng)国电影(yǐng)的艺术魅(mèi)力(lì)。

以现代化(huà)的视角对(duì)时代和社(shè)会进行深层思考。贾樟柯从骨子(zǐ)里就是一个(gè)对一切逝(shì)去之物充满(mǎn)眷(juàn)念和诗情(qíng)的诗人,是一个对弱(ruò)势者(zhě)充满同情与悲悯的侠(xiá)士。

他总是以(yǐ)一个知(zhī)识分子式的导演身份,通过自己独立创作(zuò)的“作者电影(yǐng)” ,来诉述(shù)世界与社会大“江湖”上情与义的(de)故(gù)事,总(zǒng)是试图以现(xiàn)代化的视角(jiǎo)穿(chuān)透(tòu)在(zài)不(bú)同历史时(shí)期、不同时代社会中中国人的(de)内(nèi)心世界,书写他(tā)们面对时代与社(shè)会大变动中情(qíng)与(yǔ)义的变化。这使得他(tā)的电(diàn)影在(zài)社会(huì)学与哲学的层面(miàn)上有了更为复杂而多元的阐释空间。

它启示我们,中(zhōng)国电影学派(pài)在强调国家意志与民(mín)族意志等主流叙事、大历(lì)史叙事和官方叙事(shì)的同时,也(yě)要关注普通人的个(gè)体感受与独特境遇。

中国电影从诞生之(zhī)时,就(jiù)深受中国悠久而深厚美学思想影响,更多地指向人(rén)生与宇宙的深层(céng)关联(lián),更关心个(gè)体生(shēng)命价值的实现,更善于隐喻人生的况味以及(jí)表现(xiàn)心灵的幽秘,追(zhuī)求淡而有味,意在境外,虚实相生,追求“发纤(xiān)秾(nóng)于简古,寄至味于淡泊(bó)”的艺术效果。

贾樟柯

费穆的《小城(chéng)之春》以诗意的(de)影像映现出普通中国人在残墙断(duàn)壁间(jiān)面对时代大变革的离愁(chóu)别绪,蔡楚生的《一江春水向(xiàng)东流》将一个家庭(tíng)的悲欢离(lí)合(hé)与(yǔ)社会的风雨飘(piāo)摇(yáo)交叉剪辑(jí),家庭的离散(sàn)与国家(jiā)的颓败、个人的贫(pín)苦与社会的(de)凋敝(bì)始终弥漫在(zài)一江春水之上。

这些充满民族情怀与传统美学特征的早期电(diàn)影,一直影响和感(gǎn)染着中国电影学派,影(yǐng)响(xiǎng)和感染着一代又一代的中国电影人(rén)。

贾樟(zhāng)柯(kē)也(yě)莫能除(chú)外。

中国电影学派民族化的美学风格,在贾(jiǎ)樟柯的电(diàn)影中也是举(jǔ)不胜(shèng)举(jǔ)。

总之,更加深入地研究(jiū)贾樟柯的(de)电影,对(duì)于界定(dìng)和建(jiàn)构中(zhōng)国(guó)电影学派(pài),丰(fēng)富和发展中国电影学派的艺术形态、样式形态(tài)与美学特征,极富有实践与启(qǐ)发作用。